(最終更新:2020年5月24日)

年金生活でもらえる年金額を簡単に紹介します。定年後に車中泊を楽しむにはお金も必要です。

概算でも知っておきたい年金の手取り額を3つの項目から紹介します。

- その①:定年後の年金生活で叶えたいこと

- その②:年金がもらえる年齢と金額

- その③:年金生活で車中泊をたのしむ

その①:定年後の年金生活で叶えたいこと

「定年後にかなえたいこと」の第1位は「ご夫婦での旅」です。

夫婦での車旅は定年退職後の夢で車中泊が大人気です。車旅を楽しんでいる人の多くは定年退職された方です。

長年の務めから解放され自由な時間を得て出来なかったここにチャレンジする方が圧倒的に多数をしめています。

旅の中でもキャンピングカー或いは旅用の車を利用し夫婦2人で温泉を巡りながら日本全国を旅することは大変な人気となっています。

その②:年金がもらえる年齢と金額

支給開始年齢が60才から65才に引き上げ

かつては60才定年から支給された公的年金です。

しかし、昭和61年のた法改正により老齢厚生年金の支給開始の年齢が60歳から65歳へ引き上げられました。

現在、段階的に支給開始の年齢が65歳に引き上げられている途中なのです。

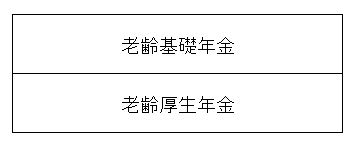

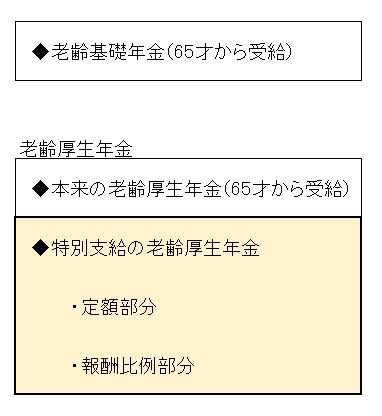

年金の構造

そもそも、公的年金には2種類あり「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」です。

老齢基礎年金

老齢基礎年金は国民年金や厚生年金保険などに加入して保険料を納めた方が受け取る年金です。

加入期間に応じて年金額が計算されます。65才から支給されます。

■参考>>> 老齢年金ガイド 平成30年度版

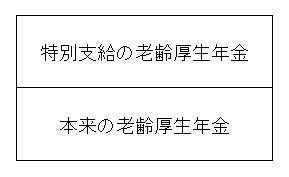

老齢厚生年金(2種類)

老齢厚生年金は会社に勤めて厚生年金保険に加入していた方が受け取る年金です。給与や賞与の額加入期間に応じて年金額が計算されます。

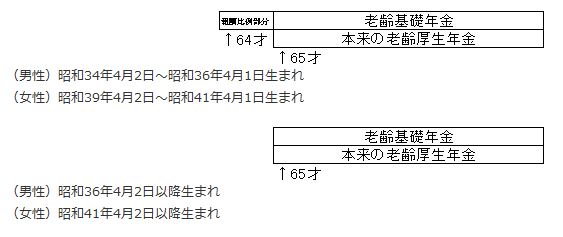

老齢厚生年金は2種類あり別物で2階建て構造になっています。「本来の老齢厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」です。

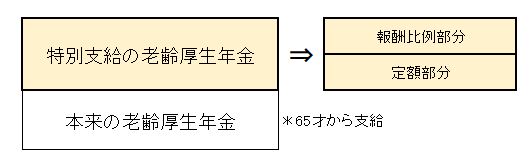

「特別支給の老齢厚生年金」は、2階建て構造です。

さらに、「特別支給の老齢厚生年金」は「定額部分」と「報酬比例部分」の

2階建てになっています。

65歳になるまでに一定の生年月日の方に支給されるものです。

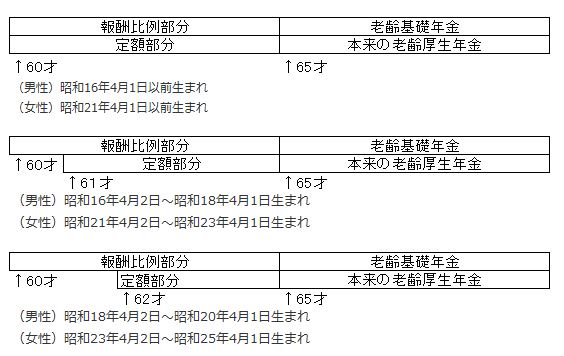

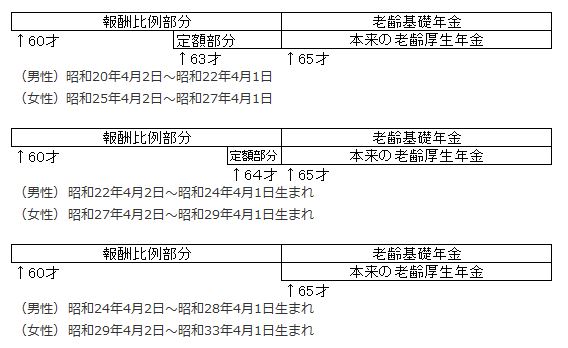

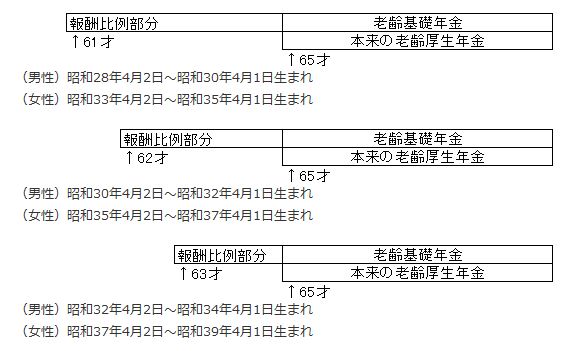

現在、生年月日により支給開始の年齢が段階的に引き上げられいます。

昭和36年4月2日生まれ(女性は、昭和41年4月2日生まれ)以降の方は「特別支給の老齢厚生年金」はもらえません。

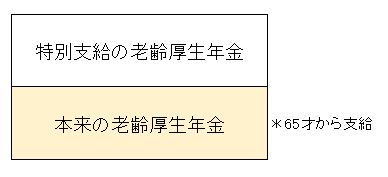

「本来の老齢厚生年金 」 65歳からもらえる

「本来の老齢厚生年金 」は、65才からもらえます。

ここまでをまとめます。

65才からもらえる年金と65才前にもらえる年金が分かってきました。

●65才からもらえるのは「老齢基礎年金」と「本来の老齢厚生年金」の2つです。

●65才の前にもらえるのは、「特別支給の老齢厚生年金」です。但し「定額部分」と「報酬比例部分」の受給は生年月日によります。

65才前にもらえる「特別支給の老齢厚生年金」の要件

受給要件 その1

保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合で、さらに厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること。

受給要件 その2

(男性)昭和36年4月1日以前に生まれた人

(女性)昭和41年4月1日以前に生まれた人

男性で昭和36年4月2日以降、女性で昭和41年4月2日以降に生まれた方は、特別支給の老齢厚生年金の支給は無くなります。

段階的にもらえる年齢が変わります。

受給要件を満たした方でも、生年月日・性別により受給開始年齢が以下の様に段階的に変わります。

注意点!

よく勘違いされる「繰り下げ支給」です。

繰り下げを申請すると割増しになると思い、「特別支給の老齢厚生年金」を繰り下げて受給しようとする方がいます。

65才からの「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」は可能ですが、「特別支給の老齢厚生年金」は繰り下げ支給が出来ませんのでご注意ください。

期限が来ると消滅してしまいます。

その③:年金で車中泊をたのしむ

定年後に年金生活に入りますが、その前に具体的に勉強しておくと定年になってからの計画が具体的になります。

その結果、いくらで生活ができるのかが見えてきます。少なければ少ない金額で生活をすればいいのです。

これは結構できるものです。現役時代とは違い年金生活はあるものでやりくりする時代です。

私たち夫婦も仕事はしないで年金だけの生活でも満足な車旅ができます。

まとめ

年金がいつからどれだけもらえるのかを解説しました。リタイア後の年金生活は、思った以上にやりくりが必要です。

定年前から準備をしておくことは老後の生活が大変になるか楽しくすごせるかの重要なことです。

定年前の皆様今からしっかり学んでおきましょう。

■年金受給開始【実例解説付き】>>>こちら

tabito(旅人)