軽バンは車中泊でよく利用される車です。

荷室がフラットになり広く使える特徴がある軽バンですが、メーカーによって荷室の広さは違うのでしょうか?

そこで今回は軽バンの荷室の広さを2024年3月現在の各メーカーのカタログをもとに比較してみました。

車中泊で軽バンを選ぶ時の目安にしてください。

2024年3月 軽バンの荷室の広さを比較してみた

車中泊でよく見かける軽バンを選んで荷室の広さを比較してみました。

比較で悩んだのは、床の長さと幅です。

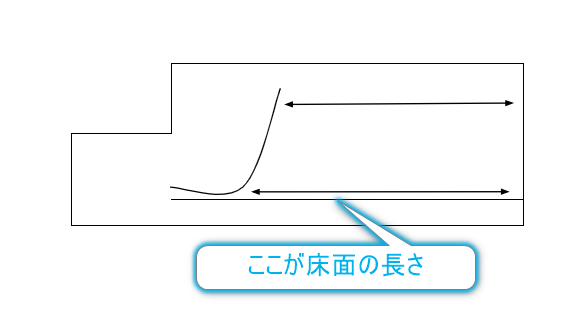

理由は、軽バンのカタログには、床の長さにが2種類あります。

一つは室内長といって椅子のヘッドレストあたりから後ろまでの長さです。

もう一つは、床面の長さです。

ぼくが軽バンで車中泊をするとき設計で利用したのは床面の長さです。

理由は荷室を最大限使える長さだからです。

そこで今回は、床面の長さを比較しています。

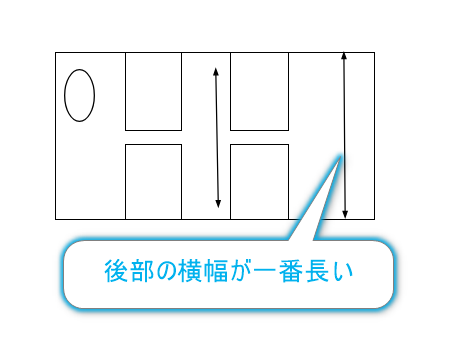

もう一つ悩んだのは横幅で、これも2種類あります。

2人乗車のサイズと4人乗車のサイズです。

運転席と助手席だけで2人の場合の横幅は、一番狭い部分で計っています。

4人乗車したときの荷室になるのは最後部の約1m程度の空間。

実はこの部分の横幅が一番広いのです。

今回は床面の長さ、最後部の最大幅を使って比較しました。

一覧表は次の通りです。

| 広さの順位 | 車種 (公式サイト) | 荷室寸法 長さ×幅×高さmm 長さ:フロア長 幅:後部最大幅 | 長さ×幅×高さの合計mm |

|---|---|---|---|

| 1位 | ダイハツ・ハイゼットカーゴ | 1965×1410×1250 | 4675 |

| 2位 | スズキ・エブリイ | 1955×1385×1240 | 4580 |

| 2位 | マツダ・スクラムワゴン | 1955×1385×1240 | 4580 |

| 3位 | 日産NV100クリッパー | 1935×1370×1230 | 4535 |

| 4位 | ダイハツ・アトレーワゴン | 1820×1410×1215 | 4445 |

| 5位 | ホンダ・N-VAN | 1510×1390×1365 | 4265 |

車中泊で荷室が広く使える軽バンはどれ?

一覧表から比較すると、圧倒的に広い軽バンは「ダイハツ・ハイゼットカーゴ」でした。

床面の長さが1965mm、最大幅が1410mm、高さが1250mm。

スズキ・エブリイとマツダ・スクラムワゴンは同じサイズ。これはOEM(original equipment manufacturing )供給を受けているからです。

つまり、スズキで作り、エンブレムをマツダにして販売しているから同じなのです。

日産NVクリッパー、ダイハツアトレーワゴン、ホンダ・N_VANと続きます。

ホンダ・N_VANは高さがハイゼットより10cmも高いので、室内は広く感じます。

軽バンを車中泊で使う時、高々1cmとは言え違いは大きいですね。

ダイハツの問題について

圧倒的に広い床面積を持つ軽バン「ダイハツ・ハイゼットカーゴ」ですが、今回の問題がありダイハツでは次のように公開しています。

ダイハツ工業株式会社(以下、当社)は本日、不正関連の調査を依頼した第三者委員会(貝阿彌誠委員長)より報告書を受領し、国土交通省ならびに経済産業省へ、今後の対応と併せて報告いたしました。

引用:2023年12月20日 ダイハツ工業株式会社

車中泊の車としてタフで使い勝手がいいダイハツですので、今後安全を第一に改善されることを期待しています。

車中泊では手放せない軽バン

日本の自動車メーカーが作った日本人のための軽バン。

実は軽バンの荷室は、茶室の空間とそっくりなのです。

中で座っているだけで、なぜか落ち着く空間だと思っていました。

それは日本古来のDNAが継承されている居心地のいい空間と便利さを追求した日本独自の車だったのかもしれません。

緻密に計算された車内空間は、日本ならではのものではないでしょうか。

外部から見た感じと、乗ってみた感じの広さはかなり違います。

本当にその広さに感動します。

海外では軽バンがとても人気で品薄状態が続いているようです。

【2024年3月】軽バンの荷室の広さを比較(まとめ)

日本文化に根差し、日本のユーザーの満足度を上げてきた軽バン。

日本文化が生んだ小さな車「軽バン」は、日本の狭い土地と道路が似合っているのかもしれません。

狭い日本での車旅、軽バンでゆっくりと茶室空間を味わいながら旅をしたいと考えています。

tabito(旅人)